国民健康保険税について

国民健康保険税の試算をご希望の場合は以下を参照してください。

令和7年度の国民健康保険税

国民健康保険税は、各年度(4月から翌年3月まで)において、世帯ごとの加入者の人数、前年の所得を基に計算します。

納税義務者は世帯主

国民健康保険税は、世帯主に課税します。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している人がいる場合には、世帯主に納税通知書を送付します。

納付方法

納付方法には普通徴収(納付書または口座振り替え)と特別徴収(年金からの天引き)があります。

普通徴収

特別徴収の要件を満たさない世帯が対象となります。口座振り替えの手続きをしていない世帯は、納付書で納税することになります。口座振り替えは、沼田市内に本支店のある金融機関で手続きすることができます。ご希望の方は通帳と届出印を金融機関へ持参してお手続きください。

特別徴収

特別徴収の対象となるのは、次の条件のすべてを満たした世帯です。

- 世帯主が国民健康保険に加入している。

- 世帯内の国民健康保険加入者のすべてが65歳以上75歳未満である。

- 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている。

- 対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1以下である。

なお、特別徴収となる世帯であっても、申請により特別徴収から口座振り替えに変更することができます。詳しくはお問い合せください。

(1)国民健康保険税の納期

国民健康保険税は、7月中旬に納税通知書を発送し、7月末から翌年3月まで毎月納付となります。

| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 納期限 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月末日 | 3月31日 |

※土・日・祝休日に当たる場合は、翌日が納期限となります。

※特別徴収(年金からの天引き)対象者については、偶数月に支給される年金から天引きとなります。

(2)国民健康保険税の月割計算

国民健康保険の資格を取得したときはその月から、喪失したときは前月分までの月割で算定します。社会保険等(職場の健康保険や後期高齢者医療保険等)の加入・脱退のほか、転入・転出・死亡・出生・世帯主の変更など、資格の異動のあった日から14日以内に届け出ることとなっています。

加入の届け出が遅れると

国民健康保険税は、国民健康保険の資格を取得した月から算定するため、加入の届け出が遅れた場合は、遡って課税されることとなります。

脱退の届け出が遅れると

職場の健康保険等に加入したとき、市に国保脱退の届け出が遅れると、社会保険料と国民健康保険税が二重にかかることがあります。また、国民健康保険の保険証でそのまま医療機関を受診すると、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことがあります。

(3)国民健康保険税の税率

国民健康保険税の算定は、所得割・均等割・平等割の3方式です。税率は次の表のとおりです。

| 区分 | 内容 | 医療分 | 後期支援金分 | 介護分 |

|---|---|---|---|---|

| 所得割 | 世帯の加入者の所得に応じて計算 | 7.30% | 2.60% | 2.40% |

| 均等割 | 世帯内の加入者の人数に応じて計算 | 27,800円 | 9,800円 | 11,900円 |

| 平等割 | 一世帯につきいくらと計算 | 22,500円 | 7,700円 | 6,700円 |

| 課税限度額 | 国民健康保険税の上限額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |

国民健康保険税の計算方法

税額計算について

国民健康保険税額=(1)医療分+(2)後期高齢者支援金分+(3)介護保険分

39歳までの加入者 (1)+(2)

40~64歳までの加入者 (1)+(2)+(3)

65~74歳までの加入者 (1)+(2)

※65歳以上の加入者の「介護保険料」は、国民健康保険税とは別に納付いただきます。

(1)医療分の計算

-

所得割

-

(加入者全員の旧ただし書き所得)×7.3%

- 均等割

-

(加入者の人数)×27,800円

- 平等割

- 22,500円(一律)

医療分=所得割+均等割+平等割

(2)後期高齢者支援金分の計算

- 所得割

- (加入者全員の旧ただし書き所得)×2.6%

- 均等割

- (加入者の人数)×9,800円

- 平等割

- 7,700円(一律)

後期高齢者支援金分=所得割+均等割+平等割

(3)介護保険分の計算

介護保険分は40~64歳の加入者(介護2号被保険者といいます)に対して計算されます。

- 所得割

- (加入者全員の旧ただし書き所得)×2.4%

- 均等割

- (加入者の人数)×11,900円

- 平等割

- 6,700円(一律)

介護保険分=所得割+均等割+平等割

※軽減については下記の「国民健康保険税の軽減について」をご参照ください。

※旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(注)-住民税の基礎控除額(43万円)

(注)総所得金額等:現行の地方税法とは異なります。

総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。

退職所得=含めません。

雑損失の繰り越し控除=控除しません。

分離長期・短期譲渡所得の特別控除=控除します。

国民健康保険税の軽減について

所得が一定基準以下の世帯の軽減

前年の所得が一定基準以下の世帯に対しては、均等割と平等割の金額を軽減する制度があります。軽減される割合とその基準所得は以下のとおりです。該当となる世帯には税額算定時に軽減を適用して通知いたしますので、届け出の必要はありません。ただし、所得の申告が済んでいない場合、軽減の適用はされませんのでご注意ください。

軽減基準

- 7割軽減

-

43万円

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

- 5割軽減

-

43万円+30.5万円×(世帯の国民健康保険加入者と特定同一世帯所属者の合算数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

- 2割軽減

-

43万円+56万円×(世帯の国民健康保険加入者と特定同一世帯所属者の合算数)

+10万円(給与所得者等の数-1)以下

- 世帯主と国民健康保険加入者および特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定を行います。

- 65歳以上の人の公的年金所得は、同所得から15万円を差し引いた額で判定を行います。

- 専従者控除は事業主の収入として組戻したうえで判定を行います。

- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、以後継続して同世帯に所属している人です。

- 給与所得者等の数は次のいずれかの条件を満たす人の数です。一人も該当しない場合は1人として計算してください。

- 給与収入55万円超の人(専従者給与を除く)

- 65歳未満で公的年金等収入額が60万円超の人

- 65歳以上で公的年金等収入額が110万円超の人

未就学児の均等割軽減

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)に係る均等割を2分の1に減額します。未就学児がいる世帯には一律に適用しますので、届け出の必要はありません。

所得が一定基準以下の軽減が適用される世帯は、未就学児の均等割をさらに2分の1に軽減します。

例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割を2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。

|

所得が一定基準 以下の軽減割合 |

未就学児軽減なし | 未就学児軽減あり |

未就学児軽減後の 均等割の軽減割合 |

|---|---|---|---|

| 軽減なし |

37,600円 |

18,800円 | 5割軽減 |

| 2割軽減 | 30,080円 | 15,040円 | 6割軽減 |

| 5割軽減 | 18,800円 | 9,400円 | 7.5割軽減 |

| 7割軽減 | 11,280円 | 5,640円 | 8.5割軽減 |

※未就学児に係る軽減及び所得が一定基準以下の軽減については手続き不要です

出産被保険者の産前産後期間における均等割・所得割軽減

子育て世帯の負担軽減、次世代育成等の観点から、出産被保険者の産前産後期間における保険税均等割、所得割相当額が軽減されます。

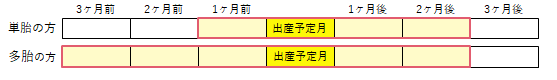

単胎の方:出産予定日(出産日)の前月から4カ月間

多胎の方:出産予定日(出産日)の3月前から6カ月間

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

軽減の届出は、出産予定日の6カ月前からできます。

原則、届出が必要になりますので、下記の届出をご記入の上、出産の事実が確認できる書類(母子手帳等)を添付し、ご提出ください。

なお、令和6年1月以後における保険税が軽減対象となります。

国民健康保険税の特例軽減について

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係

〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地

電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179

お問い合わせは専用フォームをご利用ください